Механизм родов при переднем виде затылочного предлежания

Механизм родов начинается в той плоскости таза, в которой плод встречает препятствие по мере продвижения.

Некоторое продвижение головки наблюдается во время беременности. С наступлением родов поступательное движение головки возобновляется при первых схватках. В случае нормальных родов при переходе головки из широкой в узкую часть полости малого таза плод встречает препятствие. Для преодоления головкой встретившегося препятствия недостаточно одних лишь сокращений матки. Для этого необходимы потуги, во время которых за счет давления плод продвигается по направлению к выходу из родового канала. Несмотря на то что механизм родов может начинаться в периоде раскрытия, чаще он осуществляется в периоде изгнания, при переходе головки из широкой в узкую часть полости малого таза.

В течение всего периода изгнания плод и родовые пути непрерывно воздействуют друг на друга. При этом плод стремится растянуть соответственно своей форме родовые пути, которые стремятся плотно охватить плод с окружающими его задними водами и приспособить к своей форме. В результате взаимодействия плода и родовых путей форма плодного яйца (плод, задние воды, послед) и родового канала постепенно приходят в полное соответствие друг другу. Стенки родового канала плотно охватывают все плодное яйцо, за исключением самого нижнего отрезка (сегмента) головки.

В результате создаются благоприятные условия для изгнания плода из родового канала.

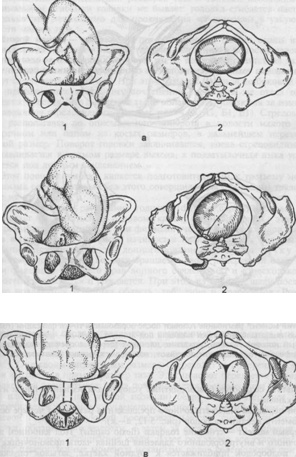

При переднем виде затылочного предлежания различают четыре основных момента механизма родов (см.рис.).

Рисунок: Механизм родов при переднем виде затылочного предлежания.

а — первый момент: 1 — сгибание головки, 2 — вид со стороны выхода таза (сагиттальный шов в поперечном размере таза); б — второй момент: 1 — внутренний поворот головки, 2 — вид со стороны выхода таза (сагиттальный шов в правом косом размере таза); в — завершение второго момента: 1 — внутренний поворот головки закончен, 2 — вид со стороны таза (сагиттальный шов стоит в прямом размере таза).

Первый момент — сгибание головки (flexio capitis). Под влиянием внутриматочного и внутрибрюшного давления шейная часть позвоночника сгибается, подбородок приближается к грудной клетке, затылок опускается вниз. По мере опускания затылка малый родничок устанавливается ниже большого, постепенно приближается к срединной (проводной) линии таза и становится наконец наиболее низко расположенной частью головки — проводной точкой.

Сгибание головки позволяет ей пройти через полость малого таза наименьшим или близким к нему размером — малым косым (9,5 см). Однако при нормальном соотношении размеров таза и головки необходимости в максимальном сгибании головки не бывает: головка сгибается настолько, насколько это необходимо для прохождения из широкой в узкую часть полости малого таза.

Второй момент — внутренний поворот головки (rotatio capitis interna). Головка плода при своем поступательном движении в полости малого таза при переходе ее из широкой в узкую часть, встречая препятствие дальнейшему продвижению, одновременно со сгибанием начинает поворачиваться вокруг своей продольной оси. При этом затылок, скользя по боковой стенке таза, приближается к лонному сочленению, передний же отдел головки отходит к крестцу. Это движение легко обнаружить, наблюдая за изменением положения стреловидного шва. Стреловидный шов, располагаясь до описываемого поворота в полости малого таза в поперечном или одном из косых размеров, в дальнейшем переходит в прямой размер. Поворот головки заканчивается, когда стреловидный шов устанавливается в прямом размере выхода, а подзатылочная ямка устанавливается под лонным сочленением.

Этот поворот головки является подготовительным к третьему моменту механизма родов, который без этого совершился бы с большим трудом или вовсе не произошел.

Третий момент — разгибание головки (deflexio capitis). Головка плода продолжает продвигаться по родовому каналу и одновременно с этим начинает разгибаться. Разгибание при физиологическом течении родов происходит в выходе таза. Разгибание начинается после того, как подзатылочная ямка упирается в нижний край лонного сочленения, образуя точку фиксации (гипомохлион). Головка вращается своей поперечной осью вокруг точки фиксации (нижнего края лонного сочленения) и в несколько потуг полностью разгибается и рождается. При этом из половой щели последовательно появляются теменная область, лоб, лицо и подбородок. Рождение головки через вульварное кольцо происходит ее малым косым размером.

Четвертый момент — внутренний поворот туловища и наружный поворот головки (rotatio trunci interna seu rotatio capitis externa). Во время разгибания головки плечики плода вставляются в поперечный размер входа или в один из косых его размеров по мере продвижения головки. В плоскости выхода таза, вслед за ней плечики плода винтообразно продвигаются по тазовому каналу. Они своим поперечным размером переходят из поперечного в косой, а при выходе — в прямой размер таза. Этот поворот передается родившейся головке, при этом затылок плода поворачивается к левому (при первой позиции) или правому (при второй позиции) бедру матери. Переднее плечико поворачивается к лонному сочленению, заднее — к крестцу. Затем рождается плечевой пояс в следующей последовательности: сначала верхняя треть плечика, обращенного кпереди, а затем за счет бокового сгибания позвоночника плечико, обращенное кзади. Далее рождается все туловище плода.

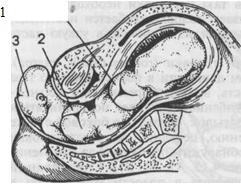

Все перечисленные моменты механизма родов совершаются при поступательном движении головки плода, и строгого разграничения между ними нет (см.рис.).

Рисунок: Механизм родов при затылочном предлежании (первая позиция)

Рисунок: Механизм родов при затылочном предлежании (первая позиция)

1 - вход в таз; 2 - начало ротации в полости таза; 3 - ротация закончена.

Первый момент механизма родов не ограничивается одним лишь сгибанием головки. Он сопровождается также поступательным движением, продвижением ее по родовому каналу, а позднее, когда заканчивается сгибание, — и начинающимся внутренним поворотом головки. Следовательно, первый момент механизма родов состоит из комбинации движений: поступательного, сгибательного и вращательного, но наиболее выраженным, определяющим основной характер движения головки, является ее сгибание, поэтому первый момент механизма родов называется "сгибание головки".

Второй момент механизма родов является совокупностью поступательного и вращательного движений. Наряду с этим в начале внутреннего поворота головка заканчивает сгибание, к концу же поворота она начинает разгибаться. Из всех этих движений наиболее выраженным является поворот головки, поэтому второй момент механизма родов называется "внутренний поворот головки".

Третий момент механизма родов слагается из поступательного движения и разгибания головки. Однако наряду с этим головка почти до самого рождения продолжает совершать и внутренний поворот. В этот момент механизма родов наиболее выраженным является разгибание головки, вследствие чего он и носит название "разгибание головки".

Четвертый момент механизма родов слагается из поступательного движения головки и внутреннего поворота плечиков, а также связанного с этим наружного поворота головки. Определяющим этот момент движением является легче всего обнаруживаемый наружный поворот головки. Одновременно с перечисленными выше движениями головки плода, а иногда и предшествуя им, совершаются движения всего его туловища.

Механизм родов у первородящих по существу такой же, как у повторнородящих. У повторнородящих он обычно начинается не в период раскрытия, как это чаще происходит у первородящих, а позднее — в периоде изгнания, после излития околоплодных вод. Движение головки по родовому каналу может начаться и в период раскрытия у тех из повторнородящих женщин, у которых, несмотря на перенесенные роды, сохранилось хорошее функциональное состояние мускулатуры матки и брюшного пресса, диафрагмы, брюшной стенки, тазового дна.

Каждый из перечисленных выше поворотов головки легко может быть обнаружен при влагалищном исследовании роженицы по смещению стреловидного шва из одного размера полости таза в другой, по взаиморасположению большого и малого родничков. Достаточно ценные данные могут быть получены и методом наружного исследования. Систематически и внимательно производимая пальпация частей плода (спинки, затылка, лба, подбородка, переднего плечика) и кардиомониторирование сердечных тонов позволяют определить изменение их взаиморасположения в отношении как друг с другом, так и с родовым каналом.

По американской классификации выделяют семь основных движений плода в родах: 1) вставление головки, 2) продвижение головки, 3) сгибание головки, 4) внутренний поворот головки, 5) разгибание головки, 6) наружный поворот головки и внутренний поворот туловища, 7) изгнание плода.